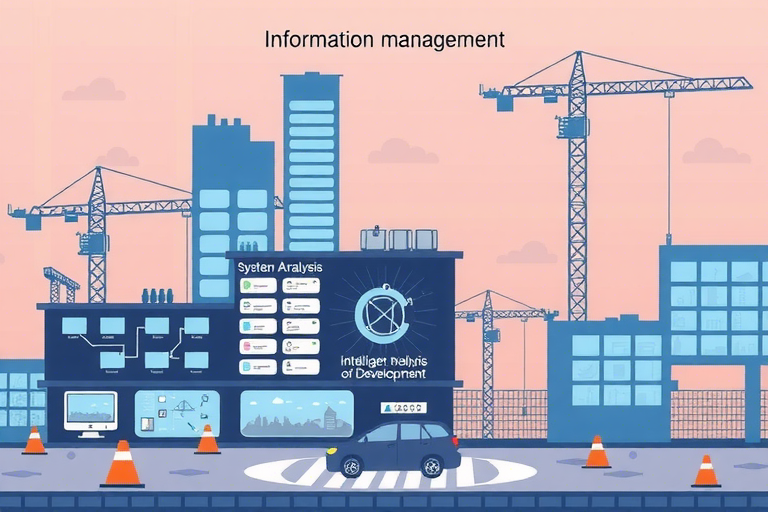

如何构建高效的施工现场信息化管理系统?

施工现场信息化管理系统的构建是一个复杂而多方面的过程,它涉及从项目规划到执行再到监督的各个方面。本文将详细介绍如何建立一个高效且全面的施工现场信息化管理系统,从而提高施工项目的效率、安全性和透明度。

一、为什么需要施工现场信息化管理系统?

在传统建筑行业,信息分散且缺乏有效的管理工具,这不仅影响工作效率,还可能导致安全隐患和成本失控。施工现场信息化管理系统(简称SIS系统)通过集成化的数据管理平台,实现了信息的集中化处理,提高了数据的准确性和实时性,为管理者提供了强有力的数据支持。

二、施工现场信息化管理系统的功能需求

1. 数据收集与处理能力

施工现场信息化管理系统首先要具备强大的数据收集能力。从原材料采购、施工进度、质量控制到安全管理等各个维度,系统都需要能够自动或手动地采集相关数据。同时,该系统还需具有数据处理能力,包括数据分析、报表生成、趋势预测等,以便管理层及时掌握施工现场的实际情况。

2. 实时监控与预警功能

施工现场信息化管理系统应具备实时监控功能,能通过传感器、视频监控等技术手段,对施工现场进行全天候、全方位的监控,并在出现异常情况时立即发出警报,提醒管理人员采取措施。

3. 移动端访问与协作

施工现场信息化管理系统应当提供移动端应用,支持手机、平板电脑等多种设备,使得现场工作人员可以随时随地访问系统,进行任务分配、工作汇报、问题反馈等操作。此外,系统还需支持多用户协同操作,确保各部门之间的信息流通顺畅。

4. 集成化与扩展性

施工现场信息化管理系统不仅要与其他业务系统(如财务、人力资源等)无缝对接,还要能够根据企业的具体需求灵活扩展功能模块,满足不同规模、不同类型的建设项目的需求。

5. 安全保障机制

施工现场信息化管理系统涉及大量敏感数据,因此必须具备完善的安全防护措施。包括但不限于数据加密、访问权限控制、防火墙设置等,以保护企业信息不被泄露或篡改。

三、施工现场信息化管理系统的构建步骤

1. 明确需求与目标

首先,企业需明确建设施工现场信息化管理系统的初衷及期望达到的目标。例如,提升工作效率、减少安全事故、降低运营成本等。

2. 选择合适的系统架构

根据企业的实际情况,选择合适的系统架构至关重要。常见的系统架构有单体架构、微服务架构以及混合架构等。对于中大型企业来说,微服务架构因其灵活性高、易于扩展的特点,通常是首选。

3. 进行市场调研与选型

在明确了系统架构之后,就需要对市场上已有的成熟产品进行调研,并从中挑选出最适合自身需求的产品。调研过程中需重点关注产品的功能完备性、用户体验、售后服务等因素。

4. 制定详细实施方案

在选定系统后,接下来就是制定详细的实施计划。这一阶段需要考虑的因素包括:人员培训、硬件准备、数据迁移等。

5. 持续优化与升级

施工现场信息化管理系统的成功并不是一蹴而就的,而是一个不断改进的过程。企业应当定期对系统运行情况进行评估,并根据实际情况进行必要的调整与优化。

四、施工现场信息化管理系统的应用场景

1. 施工进度管理

施工现场信息化管理系统可以帮助企业实现对整个施工周期的全程跟踪,通过对各阶段的任务分配、时间节点、实际完成情况等关键指标进行实时监控,确保工程按时按质完成。

2. 质量安全管理

系统能够对原材料的质量、施工工艺、环境因素等进行全面把控,并结合智能分析算法,提前识别潜在风险点,为预防事故提供科学依据。

3. 成本预算控制

通过对各类成本费用的精细化管理,系统能够帮助企业合理安排资金使用,避免超支现象的发生。同时,还能自动生成各种财务报表,方便管理层随时查看财务状况。

4. 协同办公与沟通

施工现场信息化管理系统提供了一个集中的交流平台,打破了时间和空间的限制,使团队成员之间的沟通更加便捷高效。

5. 数据分析与决策支持

利用大数据分析技术,系统能够对历史数据进行深入挖掘,揭示出其中隐藏的规律与模式,为企业未来的项目规划、资源配置等决策提供有力支撑。

五、施工现场信息化管理系统的关键技术

1. 云计算技术

施工现场信息化管理系统依托于云平台,利用云计算技术的优势,实现了计算资源的弹性分配、存储空间的灵活扩展以及网络带宽的动态调整等功能。

2. 物联网技术

物联网技术的应用让施工现场信息化管理系统能够实时获取来自各种终端设备(如传感器、摄像头等)的数据,进一步提升了系统的感知能力和响应速度。

3. 大数据分析技术

通过运用大数据分析技术,施工现场信息化管理系统可以对海量数据进行清洗、整合、分析,从而发现有价值的信息,辅助决策者做出正确的判断。

4. 人工智能技术

人工智能技术的应用使得施工现场信息化管理系统变得更加智能化。例如,通过机器学习算法,系统可以自主学习并适应不同用户的操作习惯,提高用户体验;利用自然语言处理技术,实现语音输入输出功能,减轻用户负担。

5. 移动互联网技术

移动互联网技术的融入让施工现场信息化管理系统更加便携,无论是在办公室还是在施工现场,用户都可以通过手机或平板电脑轻松访问系统,进行各项操作。

六、施工现场信息化管理系统的发展趋势

随着科技的进步和社会的发展,施工现场信息化管理系统也在不断进化。未来,我们可以预见以下几个主要发展趋势:

- 集成化程度更高: 不仅在企业内部各个部门之间实现数据共享,在整个供应链上下游也会形成更紧密的联系。

- 智能化水平更强: 利用AI等先进技术,施工现场信息化管理系统将变得更加智能,不仅能帮助人类完成重复性工作,还能提供决策建议。

- 个性化定制服务: 为了满足不同客户的具体需求,供应商将提供更多样化、更具针对性的产品选项。

- 绿色环保理念: 在追求效率的同时,也将更加注重节能减排,推动绿色建造。

七、结语

施工现场信息化管理系统作为现代建筑行业的重要组成部分,正逐渐改变着传统的管理模式。未来,随着更多新技术的应用,相信这一系统将会发挥出更大的作用,助力企业实现可持续发展。